前 言针对深圳市理邦精密仪器股份有限公司(下称“理邦公司”)与广州万孚生物技术股份有限公司(下称“万孚公司”)就万孚公司提交的申请号为201610207561.8、名称为“血气分析仪”的发明专利申请的权属纠纷一案,最高人民法院于2020年11月23日作出(2020)最高法知民终338号民事判决(下称“二审判决”),认为万孚公司的上诉请求不能成立,判决驳回上诉,维持广州知识产权法院于2019年9月3日作出的(2017)粤73民初4425号民事判决(下称“一审判决”):涉案专利申请的申请权归属理邦仪器所有,原申请人万孚公司需将上述专利申请的申请人变更为理邦公司。

本案系理邦公司与万孚公司之间系列专利纠纷案件之一,双方的争议焦点主要涉及《专利法》第六条第一款、《专利法实施细则》第十二条第一款及《技术合同司法解释》的法律适用、离职员工作出的发明创造权利归属、发明人的认定等法律问题,可供相关人士参考。

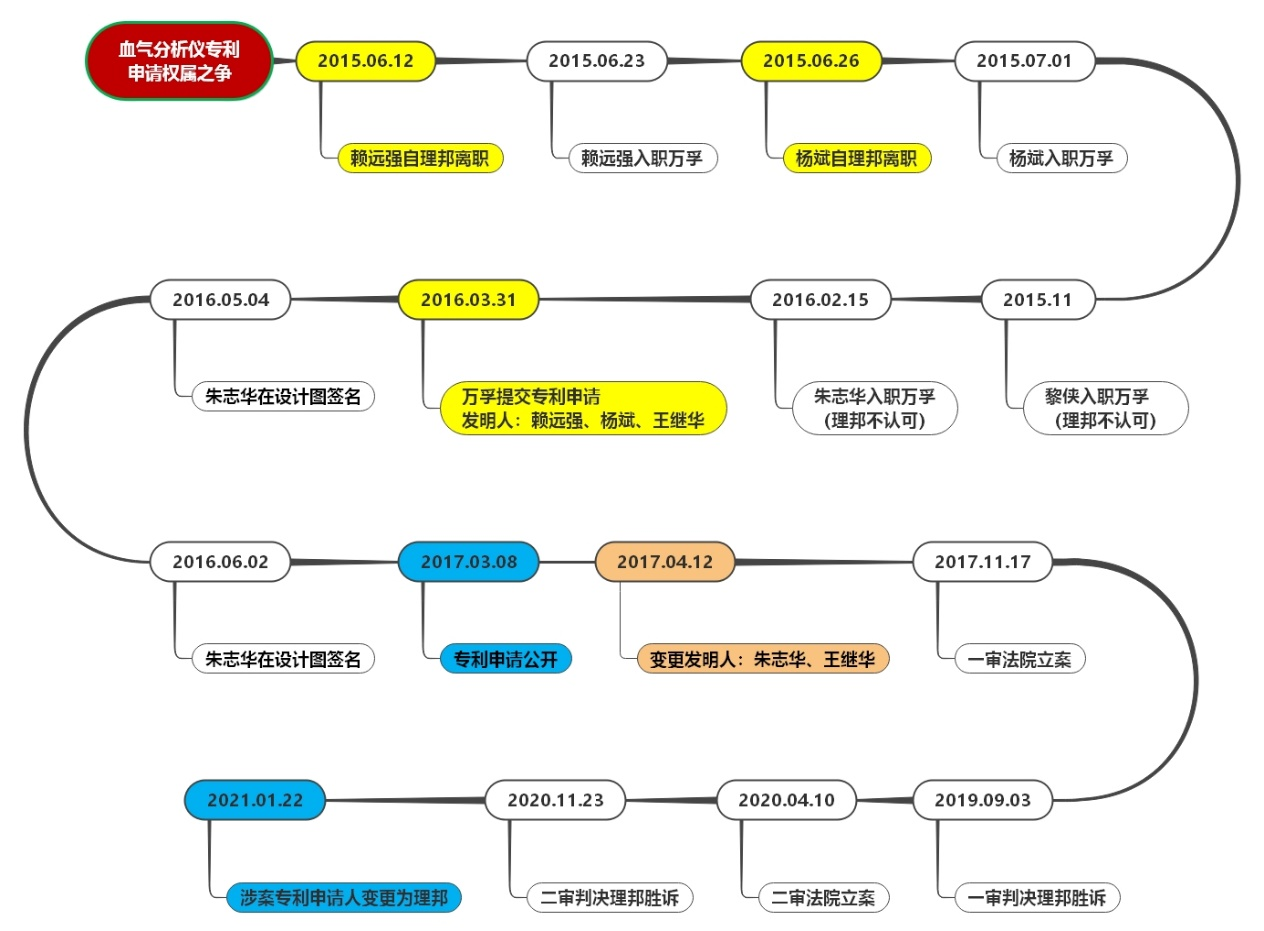

一、案件时间线

根据二审判决,涉案关键事实的时间线如下:

图1. 案件时间线

二、各自然人的技术和职业背景

本案除涉及当事人理邦公司与万孚公司外,还先后涉及杨斌、赖远强、王继华、朱志华、黎侠等五位自然人是否为实际发明人的认定。二审法院考虑到的上述发明人的职业和技术背景如下:

表1. 相关人员背景对比

| 姓名 |

理邦工作职位 |

万孚工作职位 |

教育专业 |

| 杨斌 |

POCT系统试剂工程师 |

微流控二组血气分析项目经理、电化学平台总监 |

未披露 |

| 赖远强 |

POCT系统结构工程师 |

结构工程师、微流控二组血气分析项目结构负责人 |

未披露 |

| 王继华 |

无 |

万孚公司法定代表人 |

未披露 |

| 朱志华 |

无 |

结构工程师 |

工商管理 |

| 黎侠 |

无 |

结构工程师 |

材料成型及控制工程 |

三、判决要点

(一)关于法律适用

二审法院认为,《专利法》第六条第一款、《专利法实施细则》第十二条第一款、所调整的法律关系存在区别。

表2. 法律规定对比

| 法条 |

规定 |

调整的法律关系 |

| 专利法第六条第一款 |

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。 |

规范发明创造是职务发明还是非职务发明的条款,用于解决员工和单位之间因专利权属发生争议的情况。 |

| 专利法实施细则第十二条第一款 |

专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:

(一)在本职工作中作出的发明创造;

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。 |

对专利法第六条职务发明规定内容的进一步细化,用于解决员工任职的原单位和新单位之间因发明创造归属发生争议的情况。 |

| 技术合同法司法解释第五条 |

个人完成的技术成果,属于执行原所在法人或者其他组织的工作任务,又主要利用了现所在法人或者其他组织的物质技术条件的,应当按照该自然人原所在和现所在法人或者其他组织达成的协议确认权益。不能达成协议的,根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。 |

针对个人既执行原单位的工作任务又主要利用新单位的物质技术条件完成技术成果的情形,系原单位和新单位的正常人才流动中出现的纠纷,体现的是对当事人意思自治的尊重和对相关权益的合理平衡,并非本案的情形。 |

本案中,涉案发明创造是单位员工在离职后一年内在新单位作出的发明创造,涉案发明创造的争议发生在员工任职的原单位与新单位之间,因此应当适用专利法实施细则第十二条第一款的规定来确定涉案发明创造的归属,而无需审查涉案发明创造是否属于执行新单位的工作任务或利用了其物质技术条件。

根据专利法实施细则第十二条第一款的规定,确认涉案发明创造为职务发明创造应同时满足以下条件:

1. 作出发明创造的发明人曾是主张权利的单位员工;

2. 该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献;

3. 发明创造是员工离职后一年内作出的;

4. 发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。

(二)关于实际发明人的认定

二审法院认为,根据审理查明的如下事实,可以认定杨斌、赖远强对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献,是涉案发明创造的发明人:

1. 2015年7月至2016年4月期间,杨斌是万孚公司微流控二组项目负责人主持血气分析项目的开发工作,在其发送给王继华的多份邮件中显示:杨斌作为项目负责人同时也是试剂负责人,赖远强是项目的结构负责人,可以证实杨斌、赖远强参与了血气分析项目的发明创造活动。

2. 杨斌、赖远强在理邦公司从事的研发工作与涉案发明创造所属的血气分析仪及其配套的测试卡、试剂包等技术领域有关,具备对涉案发明创造的实质性特点作出创造性贡献的条件。

3. 涉案发明创造于2016年3月31日提交申请文件时记载的发明人及发明公告的发明人为赖远强、杨斌、王继华。万孚公司对于多次变更发明人未作出合理解释,且未提供充分证据证明变更后的发明人对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献,故专利申请文件记载的内容可信度更高。

4. 基于如下理由,二审法院认为王继华、朱志华和黎侠三人并非发明人:

(1)专利法实施细则第十三条规定,在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。

王继华作为万孚公司的法定代表人负责组织工作和为物质技术条件的利用提供方便。万孚公司在原审法院明确其不是涉案发明创造的实际发明人,故可以排除其对涉案发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。

(2)朱志华于2016年2月15日才入职万孚公司,涉案发明创造申请时间为2016年3月31日,可见朱志华不可能全程参与研发活动。涉案发明创造的专业性较强,万孚公司主张朱志华在短短一个多月的时间内就为涉案发明创造的实质性特点作出创造性贡献,明显不合常理,亦无证据证明朱志华为涉案发明创造的实质性特点作出过创造性贡献,排除其是涉案发明创造的实际发明人更符合涉案发明创造研发的实际情况。

(3)黎侠负责与供应商进行沟通、订购等工作,不足以证明其对涉案发明创造的实质性特点作出过创造性贡献。这一点从万孚公司在涉案发明创造申请文件发明人中并未署黎侠的名字也可以得到证实。

(三)二审判决强调的内容

即使涉案发明创造是由万孚公司组织研发或者主要利用了万孚的物质技术条件取得,同时涉案发明创造的研发思路和采用的技术手段与理邦公司已有专利技术方案或技术成果存在区别,亦不能得出涉案发明创造归属于万孚公司的结论。

万孚公司在杨斌、赖远强加入该公司之前,并没有涉案发明创造技术领域的相关发明创造,也没有确定的相关研发团队。对于发明创造的研发而言,一个好的技术构思对最终技术方案的形成具有重要意义。实践中,员工在原单位从事相关研发时,基于技术认知和专业素养获得新的研发构思,在离职后进一步研发取得成果的现象比较普遍。

专利法实施细则第十二条第一款关于员工离职一年内作出的发明创造归属原单位所有的规定,充分考虑技术研发具有的连续性特点,评估了员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的情况,是一方面支持人员正常流动,保障劳动者的择业权,另一方面保证原单位的合法利益的立法选择。

本案属于员工离职一年内作出的发明创造,依法应当属于原单位所有。

四、双方专家法律意见的比较

本案中,万孚公司和理邦公司在庭后均提供了两份专家法律意见,分别从法律原则和法律规则两方面陈述不同观点。其中:

万孚公司方提交的法律意见认为:职务发明权属的认定中不能局限于“一年”的期限,将涉案发明创造归属于原单位所有。无论谁是涉案发明创造的真正发明人,基于在案证据未证明涉案发明创造“偷取”了既有的技术构思或利用了理邦公司的物质技术条件,而万孚公司对涉案发明创造有大量物质技术投入的情况下,基于民法总则规定的公平合理原则,涉案发明创造的专利申请权不应单独归理邦公司所有。

理邦公司方提交的法律意见认为:对于离职员工离开原单位后加入新单位,新单位在离职员工离职后的一年内作出的技术方案,是否属于离职员工在原单位的职务发明,其判断标准除了在一年内作出的时间要求外,即“相关性”标准外,无需其他任何标准。就“相关性”而言,有关技术方案与原单位是否已有公开技术或技术秘密无关,也与涉案技术方案的区别或创造性无关,应当综合考虑技术领域、产品功能和市场竞争性来判断相关性。

五、小结

国内医疗器械领域市场竞争的激烈程度由专利战和人才争夺战中可见一斑。自上世纪90年代开始,先后出现安科与迈瑞、迈瑞与理邦以、理邦与万孚之间关于技术秘密、专利侵权、权属纠纷等的系列案件,索赔额及判赔额也不断提高。

本案源于当事人对医疗器械的细分领域血气分析仪的市场竞争。万孚公司虽然基于公平合理原则提出了“该公司涉案发明创造的研发投入了巨资,由此至少有权享有涉案发明创造的部分权益”的主张,但二审法院强调万孚公司在杨斌、赖远强加入该公司之前,并没有涉案发明创造技术领域的相关发明创造,也没有确定的相关研发团队,并逐一论述了排除万孚公司主张的其他发明人的理由。

二审判决实际上认为,杨斌、赖远强是否利用了万孚公司提供的物质技术条件,并不能作为对抗专利法实施细则第十二条第一款或在本案中适用技术合同法司法解释第五条的理由。在万孚公司的其他员工未对涉案发明创造的实质性特点作出创造性贡献的情况下,认定万孚公司单独或共同拥有涉案专利申请的权利于法无据。

考虑到发明人的人身权属性和与专利权转化相关的权利,建议企业主体在吸纳人才进行市场竞争的同时,应当充分了解和尊重现有法律规则,规避不必要的风险。

上一篇:知元案例简析丨滴眼液专利无效案

下一篇:知元案例简析丨甜味剂乙酰磺胺酸钾的制备专利无效案