作者:陈玉平

/// 要点速览 ///

一、 目前而言,对于“老药新用”的用途专利申请,可考虑布局已知药物/化合物(包括化学药、生物药和中药)用于抑制新冠病毒、对抗新冠病毒引起的肺炎等新用途专利申请。在申请时,还需关注新老用途之间的领域跨度以及对效果数据高度的不同要求。

二、目前而言,对于联合用药的用途专利申请,可考虑布局联合用药/复方制剂用于抑制新冠病毒、对抗新冠病毒引起的肺炎等新用途专利申请。而且,如果效果实验数据表明联用的药物之间存在协同增效或减毒的作用,则可增加授权前景。

三、 中期而言,可考虑针对有明确抑制冠状病毒活性的药物/化合物布局衍生物、类似物、晶型、新剂型方面的专利申请。对于此类改进型专利申请,需要关注改进程度的大小以及对效果数据高度的不同要求。

四、 长期而言,可考虑基于新冠病毒的相关酶(如RNA聚合酶、主蛋白酶、3C样蛋白酶、S蛋白酶、ACE2)的三维结构以及作用机理设计和开发新的通式化合物,全方位地布局通式化合物、具体化合物、制备方法、用途、制剂、晶型等方面的专利申请。

五、 在布局中药复方、单味药、提取物和单体成分的专利申请之前,在研发初期需要从专利的角度审视实验设计方案是否科学、合理,应当采用本领域认可的成熟的实验模型、尽可能地设计对比实验,还要客观地判断所得实验数据能够证明何种效果,这种效果是否能够达到获得专利授权所要求的程度。

自2020年2月中下旬以来,我国境内新型冠状病毒肺炎疫情上升的势头得到一定程度的遏制,但境外的发病人数却呈上升态势,疫情防控仍然需要方方面面付出巨大的努力。从我国以及世界范围内的多次病毒疫情的防控经验来看,包括医护人员在一线的艰苦奋战在内,战胜疫情离不开科技支撑,从病原体的鉴定、检测诊断到治疗药物和疫苗,以及防护用品和医疗器械等,各个环节和方面都需要强大的科技支撑。此次疫情发生后,我国科研人员迅速行动、埋头奋战,很快分离了新型冠状病毒毒株,获得并向世界公布了新冠病毒的基因序列,在短时间内研制了新冠病毒的检测试剂盒,筛选了有抗新冠病毒活性的药物并进行了专利申报,这些都对疫情防控工作起到了积极、重要的作用。

为助力疫情防控科技攻关,2月7日由中国专利信息中心携手国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心(简称“审协北京中心”)共同开发的“新型冠状病毒感染肺炎防疫专利信息共享平台”(以下简称“专利信息共享平台”)(http://ncp.patentstar.com.cn)正式上线,2月14日国家知识产权局发布了《抗击新型冠状病毒肺炎专利信息研报》(以下简称“专利信息研报”),为科研人员技术攻关提供了专利信息支撑。笔者通过专利信息共享平台研读并分析了大量冠状病毒(尤其是SARS-CoV和MERS-CoV)相关的专利文献。

笔者结合自身专业知识,拟从化学药、生物药和中药三个方面介绍如何围绕新冠病毒进行药物专利布局,以期为科研人员进行科研成果保护提供一点思路和帮助。

一、化学药

国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》(试行第七版)(以下简称“诊疗方案(试行第七版)”)中推荐了以下具有抗病毒作用的化学药:洛匹那韦/利托那韦、利巴韦林、磷酸氯喹、阿比朵尔等[3]。而据国内外文献或媒体报道的可能有效的化学药包括抗病毒药(例如已知的抗流感病毒药,抗HIV病毒药,抗埃博拉病毒药,抗冠状病毒药等)、抗疟药等,具体包括以下药物/化合物:瑞德西韦、利托那韦、法匹拉韦、达芦那韦、达芦那韦/考比司他、ASC09/利托那韦复方片、奥司他韦、巴洛沙韦酯、恩曲他滨(FTC)/丙酚替诺福韦(TAF)、匹莫地韦、氯喹、羟氯喹、硫酸氯喹、硫酸羟氯喹、硝唑尼特等。

专利信息共享平台中收录了涉及抑制冠状病毒活性、抑制病毒核酸复制以及抑制HIV蛋白酶的专利文献共约260篇,这些专利文献涉及的活性化合物包括:瑞德西韦、核苷类似物、苦豆碱衍生物、乌司他丁、希波酚、乙酰羽扇豆醇酯、含三唑的大环内脂、磷酸氯喹、多羟基茋类化合物、格尔德霉素、槐果碱、蛇葡萄素、靛红衍生物、靛红-5-酰胺类化合物、环烯醚萜类化合物、联苯环辛烯型木质素类化合物、芦荟大黄素、含五元杂环的不对称二硫醚类化合物、苯并戊二酮类衍生物、不对称芳香二硫醚类化合物、王枣子甲素及其类似的二萜类化合物、3-烷氧取代-2,5,7-三取代苯并吡喃-4-酮类化合物、2,3,5-三取代-4-噻唑烷酮化合物、五羟黄酮-3-β-半乳糖苷、肉桂酰胺类似物、黄芩苷衍生物、穿心莲内酯及衍生物、苯丙烯酰奎宁酸酯衍生物、奈非那韦、阿坎酸钙、非那吡啶、麦考酚酸类、石蒜碱和总碱提取物、莫能霉素、扑蛲灵、吐根碱、盐酸去氯羟嗪、红厚壳内酯E2、角鲨烯、吡啶酮衍生物、萘啶酮衍生物、嘧啶酮衍生物、二氢吡啶并吡嗪-1,8-二酮、多糖硫酸酯、利巴韦林-新鱼腥草素钠复方制剂、异荭草苷-利巴韦林联用、咖啡酰胺衍生物-利巴韦林联用、琼枝麒麟菜多糖-利巴韦林联用、黄芩素-利巴韦林联用等[1]。

布局建议

笔者注意到,上述化合物均为已知的化合物,其涉及化合物本身,联用的复方制剂,如利巴韦林-新鱼腥草素钠复方制剂等。

《专利审查指南》(以下简称为“审查指南”)第二部分第四章第4.5节规定,已知产品的新用途发明,是指将已知产品用于新的目的的发明。在进行已知产品新用途发明的创造性判断时通常需要考虑:新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。

此外,审查指南第二部分第十章第6.2节还规定,对于已知产品的用途发明,如果该用途不能从产品本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该产品的现有用途显而易见地得出或者预见到,而是利用了产品新发现的性质,并且产生了预料不到的技术效果,可认为这种已知产品的用途发明具有创造性。

审查指南第二部分第四章第4.2节规定,在进行组合发明创造性的判断时通常需要考虑:组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示以及组合后的技术效果等。如果组合的各技术特征在功能上彼此支持,并取得了新的技术效果;或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越,则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步,发明具备创造性。

基于此,我们提供如下布局建议:

1. 目前而言,对于“老药新用”的用途专利申请,可考虑布局已知药物或化合物用于抑制新冠病毒、对抗新冠病毒引起的肺炎新等用途专利申请,可特别关注中药单体成分是否可用于抑制新冠病毒。

在实践中,在判断新用途所产生的效果是否难以预料时,需结合新用途与现有用途技术领域的远近来考虑。具体而言,技术领域跨度小,如从抗SARS-CoV转用到抗新冠病毒,则对效果数据的要求会更高,如果提供的效果数据无法证明不可预期,或者说无法满足预料不到的技术效果,则创造性被接受的难度较高;反之,技术领域跨度大,则因技术领域的差异,在具有一定效果的前提下,新用途的发明则较为容易满足非显而易见性。故从该角度而言,对效果数据的要求会降低。

2. 目前而言,对于联合用药的用途专利申请,还可考虑布局联合用药/复方制剂用于抑制新冠病毒、对抗新冠病毒引起的肺炎等新用途专利申请。

在实践中,除非现有技术中明确教导了两种或多种药物之间不适宜联合使用,否则一般情况下,审查员会认为存在联合用药的普遍技术启示,因此,常常要求产生了预料不到的技术效果才能证明创造性。而在药物领域,协同作用常常被认为是难以预料的。因此,如果效果实验数据表明联用的药物之间存在协同增效或减毒的作用关系,则可增加授权前景。

3. 中期而言,可考虑针对有明确抑制冠状病毒活性的药物或化合物进行衍生化、结构改造、制备晶型、制备新剂型,以期提高活性、降低毒副作用、提高生物利用度、提高稳定性或者改善成药性,并布局相应专利。对于此类改进型专利申请,需关注改进程度的大小以及对效果数据高度的不同要求;具体而言,改进较大则对效果数据的要求偏低,而改进较小则对效果数据的要求较高。

4. 长期而言,则可基于不断被揭示的新冠病毒的相关酶(如RNA聚合酶、主蛋白酶、3C样蛋白酶、S蛋白酶、ACE2)的三维结构以及作用机理去设计、开发新的通式化合物,全方位地布局通式化合物、具体化合物、制备方法、用途、制剂、晶体等方面的专利申请。

典型案例

近期最受关注的抗病毒药物莫过于吉利德科学公司(以下简称“吉利德公司”)的瑞德西韦,多篇文章也分析了其专利布局情况[1,2,4]。下图示出了吉利德公司十几年间围绕包含瑞德西韦在内的核苷类似物的专利布局情况[4]:

(注:图片来自参考文献4)

可以看出,在十几年的时间里,吉利德公司一直在对核苷类似物进行持续的研究和结构改进,并不断扩大抗病毒活性谱。前期布局了大量化合物(通式+具体化合物)核心专利,中期布局了大量适应症专利,后期布局合成方法、中间体、新晶型和新剂型等外围专利,逐步形成专利丛林[4]。

此外,除瑞德西韦化合物专利已在中国获得授权(CN103052631B)之外,其余专利申请或者尚未进入中国或者进入中国后仍然处于在审状态。备受关注的涉及冠状病毒的申请CN108348526A尚未进行实质审查,该申请在实施例中证明了瑞德西韦对抗SARS和MERS病毒的活性,在权利要求中概括了用于治疗“冠状病毒科病毒感染”的应用。

根据笔者多年的审查和代理经验预估,因该申请未提供抗新冠病毒的活性数据,且由于新冠病毒和SARS和MERS病毒的结构存在差异,故,笔者预期,该申请涉及瑞德西韦治疗冠状病毒科病毒感染的技术方案恐怕难以获得授权,当然,涉及SARS和MERS病毒感染的技术方案则有望获得授权。这是因为药物领域的专利申请常常需要实验数据来支持或证明所要求保护的技术方案确实实现了某种技术效果。因此,在围绕新冠病毒进行药物专利布局时,需要对效果实验数据给予较多关注。

二、生物药

诊疗方案(试行第七版)中推荐可试用雾化吸入α-干扰素作为一般治疗,还可与利巴韦林联用;还建议对于双肺广泛病变者及重型患者且实验室检测IL-6水平升高者,可试用托珠单抗治疗;对于儿童重型、危重型病例可酌情考虑给予静脉滴注丙种球蛋白[3]。

专利信息共享平台中收录了涉及干扰素、白细胞介素、抗体、多肽和RNA干扰等方面的专利文献共160多篇。这些专利文献涉及的主题包括:

1. 干扰素类,如长效干扰素(如聚乙二醇化的干扰素)、干扰素融合蛋白、重组人ω干扰素、干扰素α/β/ω的制剂(如干粉吸入剂、雾化吸入剂、水溶液制剂、口含片、喷雾剂、口腔粘贴片、滴鼻剂)、干扰素复方制剂(如干扰素与布地奈德、硫酸庆大霉素、氨溴索、地塞米松磷酸钠、丙托溴铵、硫酸沙丁胺醇的雾化吸入剂)等;

2. 白介素类,如白介素-35、白介素-17、白介素-32、白介素-8等;

3. 抗体或抗体片段,如SARS中和性抗体、抗SARS病毒人源性抗体IgG Fab片段、单克隆抗体及其编码基因、中和抗体、免疫球蛋白抗体、基因工程抗体、针对SARS-CoV的交叉中和人单克隆抗体、SARS-CoV刺突糖蛋白的可溶片段、SARS冠状病毒钉状蛋白的高免疫原性片段和编码序列、SARS冠状病毒核衣壳蛋白的抗原决定簇、基因重组SARS病毒外壳S蛋白、SARS冠状病毒的S蛋白的抗原表位/抗体/编码核酸、SARS冠状病毒刺突糖蛋白的可溶性片段、抗SARS冠状病毒的卵黄抗体、抗SARS-CoV IgY抗体等;

4. 多肽或寡肽,如抑制冠状病毒感染的多肽、寡肽、抗SARS-CoV S抗原的人抗体重链和轻链可变区基因/多肽、α胸腺肽、长效胸腺肽α制剂等;

5. 干扰RNA,如用于抗SARS冠状病毒治疗的RNAi物质、抑制SARS病毒基因表达的小分子干扰核糖核酸、小干扰RNA制剂等;

此外,还有新冠状病毒毒株、神经酰胺酶多肽抑制剂、针对SARS冠状病毒的结合分子、SARS病毒S蛋白与N蛋白的融合蛋白等主题。

布局建议

1. 干扰素类由于具有广谱的抗病毒、提高免疫力的作用,经常用于临床并且常用于联合治疗,然而存在稳定性差、半衰期短、有毒副作用等问题。因此,对干扰素进行结构修饰、开发长效干扰素(如进行PEG修饰,与人血清白蛋白的融合蛋白、与Fc的融合蛋白等)、干扰素的新制剂(如口服制剂、滴鼻剂等)以及含干扰素的复方制剂以改善稳定性、延长半衰期或降低毒副作用,并布局相关专利申请是一种收益/成本效益明显的策略。

2. 由于治疗性单抗的广谱性低,并且新冠病毒与SARS-CoV的S蛋白受体结合域具有一定程度的序列相似性,因此,可考虑布局抗SARS-CoV S蛋白的抗体用于抗新冠病毒的新用途专利申请[2]。

3. 目前单抗的制备技术比较成熟并且可以实现规模化生产,随着新冠病毒的相关酶(如RNA聚合酶、主蛋白酶、3C样蛋白酶、S蛋白酶、ACE2)的三维结构以及作用机理不断地被揭示,可考虑开发针对这些蛋白酶的单抗或片段,并布局相关产品、方法和用途的专利申请。

典型实例

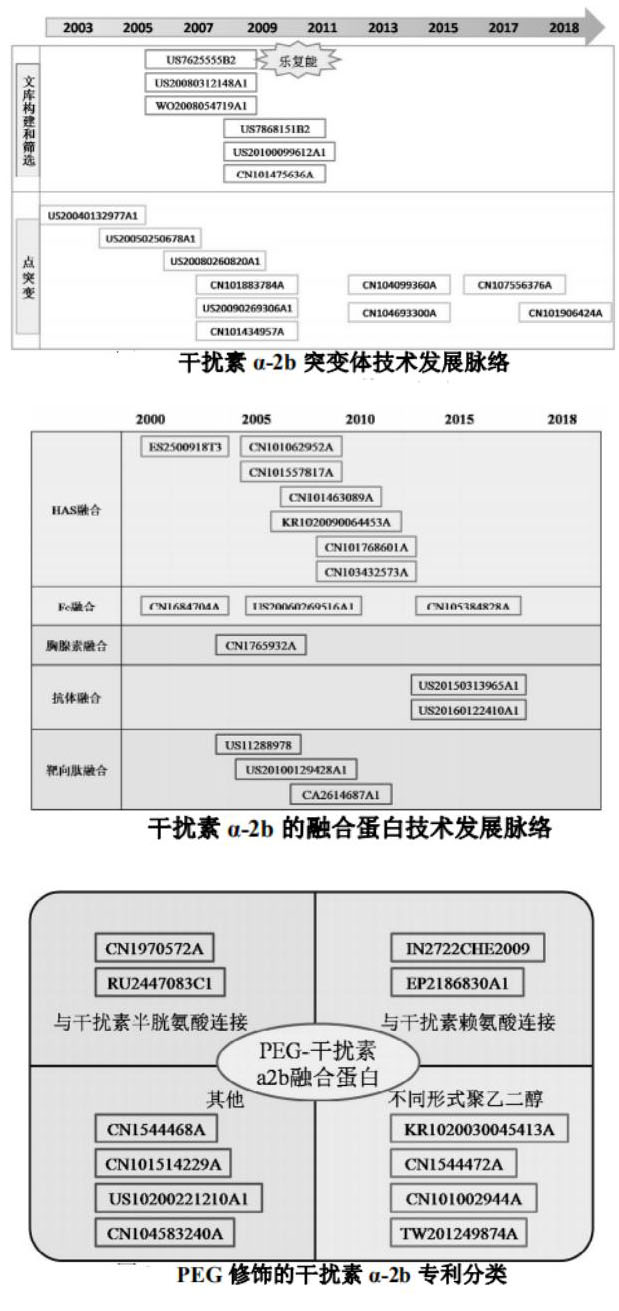

在《不明原因的病毒性肺炎诊疗方案(试行)》(即新型冠状病毒肺炎诊疗方案的第一版,未全国印发)中,在认为尚无特效抗病毒治疗药物的情况下,即推荐试用了α-干扰素雾化吸入治疗,至最近的第七版诊疗方案中,仍然保留了α-干扰素的推荐试用。因此,笔者重点关注了干扰素的专利布局情况。孙琳等人分析了干扰素α-2b的全球专利技术路线,主要从构建突变体、融合蛋白、PEG修饰等方面进行了技术发展脉络分析[5];从以下三幅图中可以大致了解所述三方面技术的发展脉络。

(注:以上图片来自文献5。)

此外,李晨等人从宿主表达系统、分子改造和靶向干扰素三个方面综述了了重组人干扰素的研究进展并分析了相关专利申请,在分子改造方面重点分析了位点突变和长效重组干扰素,其中长效重组干扰素包括PEG修饰和融合蛋白(如人血清白蛋白融合、Fc融合)[6]。

三、中药

诊疗方案(试行第七版)中针对不同严重程度和不同证的患者推荐了多种中成药或方剂,包括:金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒)、清肺排毒汤、喜炎平注射液、血必净注射液、热毒宁注射液、痰热清注射液、醒脑静注射液、参附注射液、生脉注射液、参麦注射液、苏合香丸、安宫牛黄丸等[3]。中医药治疗在新冠肺炎的治疗中是明确有效的,并具有重要地位。

专利信息共享平台中收录了涉及对抗病毒(包括SARS病毒、MERS病毒、流感病毒)性疾病的中药专利文献共约300篇,除了上述诊疗方案中推荐的中成药或方剂外,这些专利文献还涉及以下主题:

1. 中药单体成分,如芦荟大黄素、天麻多肽、水黄皮素、麻疯树酚、黄芩素等;

2. 中药提取物,如紫锥松果菊提取物、植物多糖如板蓝根多糖、总草苔虫内酯、雷公藤提取物、五味子提取物、冬葵子提取物、葡萄柚籽提取物、厚壳贻贝提取物、地稔提取物、川楝子提取物、金莲花提取物、苦豆子提取物、石榴皮提取物、水黄皮提取物、麻疯树枝叶提取、白花前胡总香豆素、桑叶提取物、黄芩黄酮、半枝莲总黄酮、山香圆叶提取物等;

3. 单味中药,如苦胆草、冬葵子、雷公藤、五味子、熊胆粉、鱼腥草等。

(中药复方由于针对不同证而变化较多,本文不再列举。)

布局建议

1. 由于中药成分复杂,作用机理较难明确,可考虑针对已经明确对新冠病毒肺炎具有治疗作用的复方制剂作进一步开发,如可考虑提取复方的有效部位制成制剂,也可考虑改进剂型。还可考虑针对已经明确有抗病毒活性的单味中药筛选其抗新冠病毒活性,进而筛选其有效部位、甚至单体成分。

2. 由于中药资源丰富多样,功能主治也涵盖了机体功能的各个方面,因此,除了直接针对病毒本身及由其造成的肺炎之外,还可考虑布局中药减轻新冠病毒引起的其他脏器的损伤方面的专利申请。

3. 在布局中药专利申请之前,在研发初期需要从专利的角度对实验设计方案进行审视,所设计的实验是否是本领域认可的成熟的模型、是否设计了合理的对比实验;还要客观地判断所得到的实验数据能够证明何种效果,这种效果是否能够达到获得专利授权所要求的程度。

典型实例

除了关注专利信息共享平台中收录的专利文献之外,笔者还在智慧芽中以关键词“冠状病毒”结合中药的分类号A61K/36”进行了检索,获得81组扩展同族(共143条)。对申请人进行排名发现,天津市国际生物医药联合研究院是申请相关专利最多的中国申请人,后对该申请人进行追踪检索,检索到该申请人与冠状病毒相关的中药领域的专利共10项。所涉及的主题均是中药或其提取物、单体成分以及衍生物抗SARS病毒的用途,包括:靛红衍生物(CN103183631B-靛红-5-磺酰胺衍生物,CN103159666A和CN103230393A-靛红衍生物,CN103159665B-靛红-5-酰胺类衍生物)、雷公藤及其提取物(CN103156902A)、五味子及其提取物(CN103156921A)、冬葵子及其提取物(CN103156890A)、芦荟大黄素(CN103156830A)、联苯环辛烯型木脂素(CN103156828A)、环烯醚萜类化合物(CN103120699B)。可见,该申请人对于靛红衍生物的研发思路和专利布局思路基本遵循或借鉴了化学药的思路,而对于筛选出的其他活性提取物和单体成分尚未进行全面的专利布局。

综上可见,药物专利布局依赖于药物研发,而药物研发的时间长、投入大、风险大,因此,在一定研发成果的基础上合理地进行专利布局,可以为药物研发提供知识产权保护,同时,还可以助力药物研发,形成良性循环。

参考文献:

1. “新冠肺炎防治专项专利分析报告”,新型冠状病毒感染肺炎防疫专利信息共享平台,国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心新冠肺炎防疫专项分析课题组,

http://ncp.patentstar.com.cn,2020年2月7日。

2. 《抗击新型冠状病毒肺炎专利信息研报》,国家知识产权局,

http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zscqxtzyq/zyqjdt/1145995.htm,2020年2月14日。

3. 《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》,国家卫健委,

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/04/content_5486705.htm,2020年3月3日。

4. “跟吉利德学专利布局”,社长,学研学社,登录日期2020年3月2日。

5. “干扰素α-2b的全球专利技术路线分析”,孙琳,吴丹阳,广东化工,第46卷第21期(总第407期),第89-90页,2019年。

6. “重组人干扰素的研究进展及相关专利申请”,李晨,李洁,中国发明与专利,第15卷第2期,第15-19页,2018年2月。

上一篇:知元观点|专利申请如何做到“快准稳”?

下一篇:知元观点|电子专利证书一点通